画面が正しく表示されているか

ブラウザをプログラムで操作して、自分の期待通りに画面が表示されるかテストする

コントローラーは正しく動いていても、画面が正しく表示されていない可能性がある

- 画面が正しく表示されているか確認したい

- 画面の表示に必要なデータを作成する

- プログラムでブラウザを操作

→想定どおりに表示されているか確認する

system specを実行できる環境づくり

ブラウザを操作してプログラムを実行できるようにする

パソコンのブラウザを操作するため、ソフトウェアを入れる

brew install cask chromedriver講義の動画ではbrew cask install chromedriverとされているが、現在はbrew install〜の形に変更されている

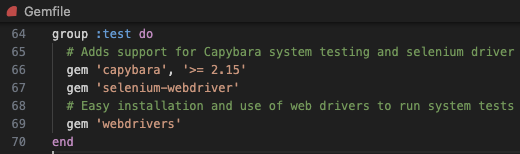

railsが用意してくれているので、すでに以下がインストールされている

- capybaraは、rubyでブラウザを操作するためのメソッドを提供してくれる

- selenium-webdriverとwebdriversは、rubyからブラウザを操作しやすいようにしてくれている

通常は複数形だが、systemに複数形が存在しないのでこのままでok

次にarticle_spec.rbを作る

記事の一覧がしっかり画面表示されているのか確認する

※コントローラーでテストしたのは、「200が返ってくるかどうか」だけで、表示についてはテストできていない

まずは基本の形↓

require 'rails_helper'

RSpec.describe 'Article',type: :system do

it '記事一覧が表示される' do

end

enddescribe(何についてテストするのか)→'Article'についてテストをするtypeを指定する

→model spec、request spec、system spacでやることが全然違う

→何のテストをするのかrailsに伝える必要がある

Capybaraが用意してくれているメソッド

例えば、visit root_pathと書いてみる

RSpec.describe 'Article',type: :system do

it '記事一覧が表示される' do

visit root_path

end

endこれを実行すると、ブラウザのトップの画面が一瞬開く

bundle exec rspec spec/system/article_spec.rbブラウザを立ち上げて画面のチェックができるので便利

これまでのテストと同じように、userとarticleを作る

RSpec.describe 'Article',type: :system do

let!(:user) { create(:user) }

let!(:articles) { create_list(:article, 3, user: user) }Capybaraが用意してくれているメソッド

expect(page).to have_content(articles.first.title)該当のページに「articles.first.title」という文字が存在しているかしていないのか判断する

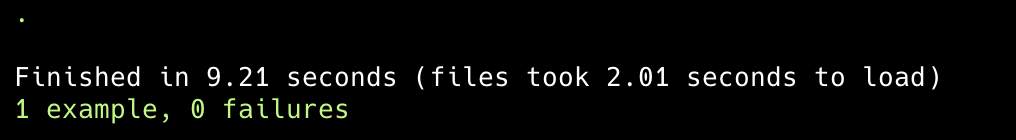

そしてまた実行してみる

bundle exec rspec spec/system/article_spec.rbするとブラウザが立ち上がり、一瞬だけど記事が3つ表示されているのが見える

そしてテストは成功!(articles.first.titleは存在していた)

先程は「first」だけだったので、3つともの記事についてテストする

it '記事一覧が表示される' do

visit root_path

articles.each do |article|

expect(page).to have_content(article.title)

end

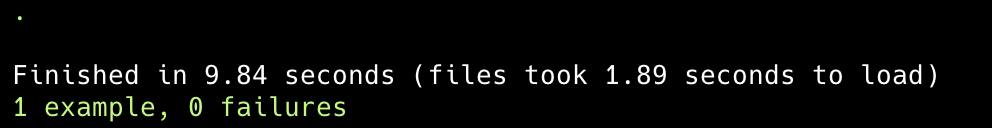

endテストを実行する

bundle exec rspec spec/system/article_spec.rbテスト成功!

article.titleがページ内に存在するか確かめられた!

・・・でも、存在していても記事のタイトルじゃない可能性がある

(article.titleと同じ文字だからといって、articleのtitleであるとは限らない)

そのため、have_contentだけでは不十分になることがある

#DAY15